人気のフォニックス、いつから海外の教育現場に取り入れられたのか、流派は一つなのか、いろいろ疑問がわいてきますね。

フォニックスは、最近できたのでしょうか?

いえいえ昔からあるようです。今回はフォニックスをめぐるいろいろを、少し整理してみましょう。

構造的フォニックスであればお好みでアレンジOK

Wyse, D., & Goswami, U. (2008). Synthetic phonics and the teaching of reading. British Educational Research Journal, 34(6), 691–710. https://doi.org/10.1080/01411920802268912

Hempenstall, K. (2005). The Whole Language‐Phonics Controversy: A historical perspective. Australian Journal of Learning Disabilities, 10(3-4), 19–33. https://doi.org/10.1080/19404150509546797

Johnston, R. S., McGeown, S., & Watson, J. E. (2012). Long-term effects of synthetic versus analytic phonics teaching on the reading and spelling ability of 10-Year-old boys and girls. Reading and Writing, 25(6), 1365–1384. https://doi.org/10.1007/s11145-011-9323-x

今回ご紹介する論文は3本です。

一つ目は2000年初めの英米豪の教育改革をふまえてフォニックスが導入された経緯や問題点を洗い出した論文で、二つ目はフォニックスが退屈なドリルと考えられていた時代に人気だった教授法 (Whole langauge)とフォニックスをめぐる対立(The Great Debate)なども解説しています。

最後の論文はイギリス政府がフォニックスを教育改革の柱とした有名なRose Report (2006)の根拠となった論文の一つのバージョンアップ版です。一つ目のWyse先生グループはじめ多くの研究者から、三番目のJohnston先生らのグループの一連の研究には不備があると批判されたのですが、怯むことなく子ども達のその後を追跡調査した論文です。

論文のポイントを説明する前に、話題のフォニックスをめぐる研究者の方々のかたくなな主張と激しい批判、そうして終わることのない諍いと国家の教育政策を揺るがしかねない対立に、すっかりビビッておよび腰のどんぐりばぁばからひと言。「結局は自分の子どもをしっかりみて、良い方法を探るしかない」です。

一般的に教育現場に企業がからんでくるとややこしいことになりがちですが、データ収集のスポンサーが教材の開発当事者の場合、お金を出してもらっている以上企業寄りの結果を導きがちです。フォニックスは「子どもの読みと綴り」に関して大規模にデータ収集しなければならず、当然一人の子どもに複数の教授法を試すことはできないので、エリアによって教授法が違う地域を選んでデータを採用したりと研究者は工夫をこらしてはいます。

そうであっても、自分たちの主張に有利な結果が出るようかなり恣意的に数値を扱うため、都合の良い結果が出るよう公平性を欠く教え方をしていたり、エビデンスが不十分だったりする研究も散見されて、互いに相手の研究の不備を指摘して批判を繰り返しているようでした。後ほど取り上げる「イギリスのRose Report」のような国が旗振り役となってリサーチした結果に対しても「根拠とする論文のデータがずさん」という主張もあったり、児童生徒の「読みと綴り」をめぐる議論は混迷しています。

そんな大混乱の中、一つ目の論文のWyse先生グループは、児童の読みに関する43の論文を比較したうえで、論文としての品質が担保されかつ基準が満たされている一つの実験に注目しています。学習障害と判断された8歳から10歳の生徒に対して大きく異なるアプローチであっても同等の良い結果が得られたことをふまえて「教師と生徒の好みで(フォニックスを使用した)教授法はアレンジすればよい。英語の44の音素を教授するフォニックスのアプローチであろうが、文脈を用いた読解(whole language 系アプローチ)とフォニックスの指導をミックスして実施しようが、簡単な音素からはじめてより複雑な構造へと学習する構造的な方法 (systematic structured)で教授するのであればどちらでもかまわない」(Wyse and Goswami, 2008, p.703)とまとめています。文脈を用いる読解については後ほど少し触れますね。

言い換えれば、フォニックスを使った「読みと綴り」の指導は、これから説明するフォニックスの流派やフォニックス以前に教育現場で一般的であった読解方法(Whole langauge)を取り入れた教授法であれ、段階を踏んだ体系的な手法であればお好きにアレンジしてOKいうことのようです。

今回上記の3本に引用されている論文などいろいろ読んでみて「フォニックスを用いた研究はどれも良い結果が出ているけれと、結局どのフォニックスがベスト?」「そもそもフォニックスの詳細まで理解していないのに、やみくもにおうち英語に使って大丈夫かしら?」と不安でした。しかし、Wyse先生グループが主張するように、簡単な音素からはじめてより複雑な構造へと学習する構造的な方法で教授するのであれば「フォニックスはどれでもよい」「アレンジOK」という提案はおうち英語でフォニックスを扱う時には心丈夫ですね。

2種類のフォニックス:アナリティック・フォニックスとシンセティック・フォニックス

どんなフォニックスであれ子どもの読む力がアップすることは分かりました。とはいえ最近話題のフォニックスの有名な2つの流派はおさえておきたいところです。

この2つのフォニックスは提唱者が異なるわけではなく、フォニックスを読みに使う時に子どもが何を手掛かりにしていくかの違いで区別されています。

アナリティック・フォニックス

分析的(アナリティック)フォニックスという名前のとおり、子どもはこの手法ではまず単語を見て分析することから始めます(Johnston, McGeown, and Watson, 2012, p.4)。

例えば、man/map/mother/meal/milkなどのように子ども達がよく知っている単語を用いて、最初のmに注目して読み方を教えていく方法です。言い換えれば、単語から音へ(from word to sound)に着目する手法です(Wyse and Goswami, 2008, p.706)

最初の音の気づきが出来るようになると、次に単語の最後の音、それから真ん中の音という具合に着目するポイントを広げながら、1年生ないし2年生の最後には単語の文字を混ぜ合わせ(ブレンド)することを理解して、単語の解読スキル(デコード)を育めるという教授方法です(Johnston, McGeown, and Watson, 2012, p.1368)。

この方法は低学年のうちは知っている単語を使えるためうまく機能するのですが、上級生になると知らない単語を解読しなければならないので、その場合は単語の読みを教えてから分析作業に移ります。そのため、子どもによってはデコーディングの手順や単語を読み解くスキルが身に付かず読解力が向上しないことがあると問題視されることもありました(同, p.1369)

シンセティック・フォニックス

さて、英国ではすでにアナリティック・フォニックスに近い教授法が教育現場に導入されていたのですが、1997年に労働党のブレアが首相が就任すると、子どもの基礎学力形成が政策としてとりわけ重要視されるようになりました。

労働党政権発足の翌年の1998年には英国教育技術省(DfES)が”Progression in Phonics”(Department for Education and Skills, 1999)でフォニックスをカリキュラムに採用して「読みと綴り」に注力するよう公示、その後”Progression in Phonics”の補足版”Playing with Sounds”(Departmento for Education and Skills, 2004)ではシンセティック・フォニックスの原型が教育現場に導入されました(Wyse and Goswami, 2008, p.705)。

ではこのシンセティック・フォニックスは従来のアナリティック・フォニックスとどう違うのでしょうか。

アナリティック・フォニックスは単語から音へ (from word to sound) 意識させる手法ですが、一方のシンセティック・フォニックスは逆に音から単語(from sound to word)へ注目させる教授法とされています(Wyse and Goswami, 2008, p.706)。

シンセティック・フォニックスの一番のポイントは子どもが習得していない単語であっても、出現頻度の高い順に文字と音の対応を教えて、それまで学んだ文字との組み合わせで合成させる(シンセサイズ)手法を習得することで、読みと綴りを理解させる教授法であることです。

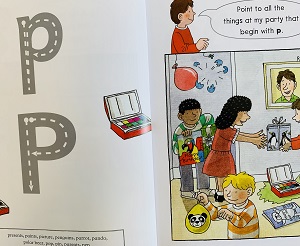

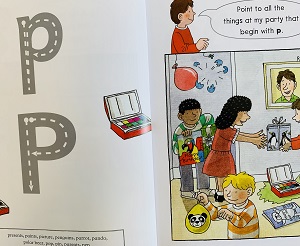

出現頻度については各社見解が異なるようで、シンセティック・フォニックスといえば誰しもが思い浮かべるJolly Phonicsは、s/a/t/i/pの小文字を最初に導入する一方、Oxford大学出版は画像のようにs/t/p/a/iの順番で小文字と大文字を同時に教えています。(画像は”Chip’s Letter Sounds”から)

習得していない単語にも応用が利くため、高学年になって難しい単語に遭遇した時にもシンセティック・フォニックスを通じての学びを読みと綴りに活用できるのが良いとされています。

ホント?男児にはシンセティック・フォニックスが効果的らしい

さて、いいことずくめの印象のシンセティック・フォニックスではありますが、Johnston先生グループはシンセティック・フォニックスを学んだ子どもに追跡調査を行い10歳になった時に、「シンセティック・フォニックスを教えた男児はとりわけデコーディングのスキルが読解力の向上に寄与している一方で、女児はアナリティック・フォニックスでもシンセティック・フォニックスでも特に支障なく読解力が伸びている」と男女差を指摘しています(同, p.5) 。この理由はJohnston先生グループによると、「女児は読解力を高めるために一般的な言語スキルを上手に利用している」(同, p.20)だそうですが、その「一般的な言語スキル」とやらが何であるかの言及はありませんでした。

さらに、「男児の場合は脳の視覚処理 (visual processing)に関連する領域の活性化が印刷された単語の処理に関連し、話し言葉は聴覚と音韻の処理 (auditory and phonological processing)に関連する分野が影響する」(同, p.20-21)一方で、「女児は脳の超感覚野(supramodal areas)が読解と綴りに関連して活性化している」点も挙げて男女差を補足説明しています(同, p.21)。

脳が活性化される場所とシンセティック・フォニックが具体的にどう関連しているかの説明は見当たらないのですが、とにもかくにも男児にはシンセティック・フォニックスがデコーディングのスキルアップにつながり、ひいては読解力が向上するという意見もあるようです。

フォニックスをめぐる動き:英国編

アナリティック・フォニックスとシンセティック・フォニックスの2つの違いが理解できたところで、簡単にフォニックスと読みをめぐる歴史にふれておきましょう。

The Great Debate (1967):フォニックス vs Whole language系手法のバトル

Hempenstall先生によると、教育現場で導入されていたフォニックスは19世紀半ばまでは「この順序でこのように」など決まった方法や導入時期など特にルールはなかったようです。当時は大文字小文字の区別から単音節の単語や複数音節の単語、フレーズ、文章、最終的にはストーリーを読むという、綴りと聞いたり話したりする音のパターンを意識させるリーディング教育の手法でした(Hempenstall, 2005, p.109)。

その後、1800年代後半からフォニックスとは異なる意味中心のアプローチ(Meaning-centered approach) が読みの教授法として取り入れられ、「読書は発達の過程で自然と育まれるので、アルファベットの原理を理解する初期段階の技能はその後は必要ない。単語の認識が確立されれば音韻の知識もついてくる」という考えがWhole-word approachとして知られるようになりました(同, p.109)。フォニックスが教育現場で使われなくなる暗黒時代の到来です。

このアプローチは1930年代、1940年代に教科書会社に積極的に採用され、単調なフォニックスのドリルよりも語彙に重点が置かれた多くのテキストが出版されたこともあって(いきなり時代が飛びますが)とりわけ1960年代にはWhole-word modelと呼ばれる単語を文字と形で覚える手法が人気の教授法になりました(同, p.110)。Whole-word modelでは、子どもは単語を「その形や長さを手がかりに、目で見て認識する必要がある」ため、教室では絵などの他の手がかりや文脈から意味を推測することも多くなります(同, p.111)。

1970年代からは退屈なフォニックスのドリルよりも文脈を手掛かりに推測する読み方の方が良いと教育現場で受け入れられたこともあって、Whole-language approachとして知られる文脈依存で意味を理解する読み方が広く普及しました(同, p.110)

しかし、Hempenstall先生も懸念されているように、文脈から意味をおもんばかる方法では「アルファベットの原理を自然とアハ!体験(the Ahah! experience)が出来る子もいるが、出来ない子もいる」(同, p.111)として、whole language系のアプローチではなくフォニックスのような明示的な教授方法を勧める研究者もいます。

また小学校2年生で学年相応に習得されるべき単語が300語ないし400語であるのに対し、小学校3年生ないし4年生では3000語あるいは4000語が必要とされているため、リスクを抱えて支援が必要な子どもの中には、文脈に依存した読み方では4年生になるとなじみのない単語が多すぎて突然読みが進まない子が出てきてしまうことも「4年生のスランプ(the 4th year slump)」として問題視しています(同, p.110)。

Hempenstall先生も言及された文脈に依存した読み(Whole-language系のアプローチ)と明示的に音素と綴りを教えるフォニックス系の手法のどちらかがいいのかについては実は1960年代から議論されてきました。なかでも、3カ国300教室で基礎レベルのリーディングプログラムを比較分析した論文(Chall (1967)のLearning to read: The great debate)では、ケアが必要なリスクのあるグループの子どもだけでなく、すべての児童生徒にフォニックスの方が単語の認識、スペル、語彙、理解力の向上をもたらす傾向にあると結論付けていますが、当時からこの結果には賛否両論ありました。

評価が分かれるThe great debateの論文ではありますが、その後、1997年に発足したブレア労働党政権が生徒の読み書き能力させるために、フォニックスをイギリスのナショナル・カリキュラムの柱の一つとして打ち出したことは、前述のシンセティック・フォニックスの説明のとおりです。フォニックスが教育現場で再び活用されるようになりました。

Rose Report(2006)とLetters and Sounds(2007)

ブレア政権発足時にイギリスで導入されていたフォニックスはほぼアナリティック・フォニックスでしたが、シンセティック・フォニックスの欄で少し触れたように、英国教育技術省の”Progression in Phonics”の補足版”Playing with Sounds”(Department for Education and Skills, 2004)ではシンセティック・フォニックスの原型が教育現場に導入されました(Wyse and Goswami, 2008, p.705)。

その後、英国教育技術省は2006年にRose Reportとして知られる効果的な教育方法に関するレポートを作成し、ここで明確にシンセティック・フォニックスを読みと綴りの獲得にもっともふさわしいと方法として推奨しています(Wyse and Goswami, 2008, p.694)。

また翌年の2007年にはLetters and Soundsとして知られるフォニックスを用いた指導書を作成して、ここでもシンセティック・フォニックスが有効な教育的手法であることを強調しています。フォニックスが教育現場で再び活用されるようになってから「シンセティック・フォニックスがベスト」となるまで急な展開です。

しかしここで問題になるのが、Wyse先生グループが指摘しているように、Rose Reportの根拠となるデータ、すなわちJohnston先生とWatson先生の一連の論文に欠陥があることです。この論文はClackmannanshire Studiesとも呼ばれていて、スコットランドのクラックマナンシャーという地域で7年にわたってシンセティック・フォニックスとアナリティック・フォニックスを用いた生徒の読みと綴りを調査した研究です。その結果、シンセティック・フォニックスの方が大きな成果を上げたと記されていますが、実はシンセティック・フォニックスのグループだけに調査のターゲットになる単語114個を読めるよう意図的に指導していたことが露呈しました(Wyse and Goswami, 2008, p.696)。

元データに欠陥がある以上シンセティック・フォニックスを推すRose Reportの信ぴょう性に疑問が生じるのですが、すでに定評のあるRose Reportは一人歩きしてシンセティック・フォニックスが絶対である印象を与えてしまっています。

この欠陥もふまえて、Wyse先生グループは、簡単な音素からはじめてより複雑な構造へと学習する構造的な方法で教授するのであれば「フォニックスはどれでもよい」「アレンジOK」と主張しています。

フォニックスをめぐる動き:米国編

さて、フォニックスはアメリカではどう扱われているのでしょうか。Hempenstall先生によると、アメリカでも1840年代はイギリスと似たような状況で暗黒時代だったようです(Hempenstall, 2005, p.111)。

「フォニックス(実際にはコードベースド教授法code-based teachingと記載)は子どもを無気力にさせ退屈で、一方意味を重視した授業は (Meaning-oriented lessons)理想郷へのちょっとした旅行のようにわくわくする体験」と当時のマサチューセッツ州教育委員会の書記が記しています(同, p.111)。

嫌われ者のフォニックスが劇的な変化をとげるのは1950年代で、「効果的でない(意味を重視した)教授方法は、教育水準の低下をもたらす意図的な教育機会不均等」「コミュニティの一部を無力化しようとする階級の陰謀」などの政治的な発言をある研究者(Flesh)がしたことで、フォニックス教育への回帰の呼びかけは大きな反響を呼び、アメリカの保護者が教育方針の決定に参加したいと願う一大ムーブメントを起こしたとHempenstall先生は指摘しています(同, p.111)。

アナリティック・フォニックスとシンセティック・フォニックスの優劣に関しては、the American National Reading Panel (NRP) report on teaching children to read in English (2000)は両者の結果は統計的に同等としています((Wyse and Goswami, 2008, p.705)。つまり、どちらのフォニックスでも子どもの読みと綴りには差がないことになります。

なお、イギリスのシンセティック・フォニックスが出現頻度の多さに対応した教授内容であるのに対し、アメリカでは一般的にアブクト読みとされるアルファベットの順番でフォニックスを導入しているようです。

まとめ

フォニックスは時間に余裕のない教育現場から支持

今回はフォニックスをめぐるさまざまな主張や背景知識を分かる範囲でまとめてみました。

Hempenstall先生が指摘するように、イギリスでもアメリカでもオーストラリアでも児童生徒の読解レベルの低下が問題になっています。3割は読みと綴りが学年レベルに達していない現状を少しでも改善するために、「文脈から察する」ようなバラつきが出てしまう手法でなく「明示的に教授できる」フォニックスが注目を浴びているようです(Hempenstall, 2005, p.105)。

「これまで家庭の責任と考えられてきた多くの課題(たとえば性教育、喫煙、フィットネス、皮膚がんへの対処、若年層の自殺など)を教育現場で扱わねばならず、読みと綴りに掛けられる時間が減っている」ことを、児童生徒のリーディングスキルの低下の原因の一つに挙げています(Hempenstall, 2005, p.109)。

最近、フォニックスが教育現場で児童生徒の読みと綴りのスキルを向上させる手法として積極的に活用されているのは、このような現場の事情があるのかもしれません。

最後に

さて今回は日本におけるフォニックス事情については触れていないのですが、いろいろな流派があって説明の仕方もさまざまです。

繰り返しになりますが、ばぁばはフォニックスの専門家ではないのですが、音声学の大家のオンライン講義を以前受講した折に「子どもに分かりやすいからと、余計なアイディアや本質的でない説明を付け加えてはいけない。上級者になった時に振り返って、『あの時習ったコレはどういうことだったの?』『特にフォニックスとは関連がなく日本のみで付け加えられた説明?』『フォニックスの本質とは関係なかったのか』とこれまで学んだ点を修正しなければならないことになり、子どもに不必要な負荷がかかってしまう」とおっしゃっていたのは印象的でした。

基本的には、Wyse先生グループが主張されるように、簡単な音素からはじめてより複雑な構造へと学習する段階的なステップを踏んだ体系的な方法で教授するのであれば「フォニックスはどれでもよい」「アレンジOK」なので、おうち英語にフォニックスは取り入れやすい印象ですね。

フォニックスを具体的にどの手順で何を子どもに教えていくかについては今回は触れていませんが、今後もう少し音声学を学んで、「サイレントe」と「マジックe」の違いなどポイントをいくつか紹介できればと考えています。