ORTで有名なオックスフォード大学出版局もフォニックスを提供していますか?

Oxford University PressはORTの犬の名前を使ったFloppy’s Phonicsで有名です。

【再掲】フォニックス3社比較表 (A4/2枚)のプレゼント

この回からお読みになる方は【フォニックス3社比較表】でJolly PhonicsやTwinkl Phonicsと見比べながらお読みいただくと良いかもしれません。下のダウンロードボタンからゲットしてくださいね。(Floppy’s の箇所をマイナーチェンジしています。)

*【フォニックス 3社比較表】ご利用にあたってのお願い*【フォニックス3社比較表】は著作権を放棄していません。第三者への転売・譲渡・Social media(SNS)・ネットまとめ記事などでの転載はご遠慮ください。

大御所オックスフォード社の Floppy’s Phonics (フロッピーズ・フォニックス)

シンセティック・フォニックスの3社比較の大トリは、Oxford University Press(OUP)の英国教育省認定教材Floppy’s Phonicsです。

オックスフォードの学生・院生でもなかなか見学できない、プレステージャスな出版局です。

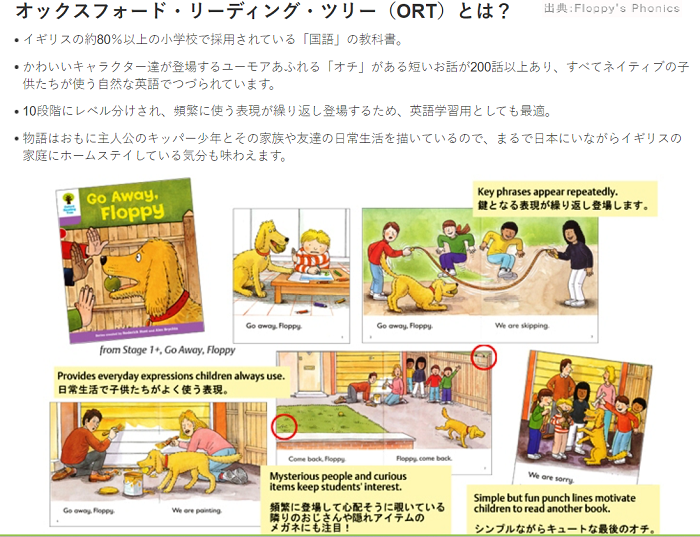

オックスフォード社と聞くとOxford Reading Tree (ORT)を思い出される方も多いと思います。

ORTは検定教科書のない英国において、8割強の小学校の国語(英語)のテキストとして使用されていることで知られています。

日本でも最近は公共の図書館でOxford Reading Treeをそろえていたり、Oxford Reading Clubのアプリ(ORC)で手軽にアクセスできたり、おうち英語界隈ではおなじみですね。

今回ご説明するFloppy’s Phonicsは、Oxford Reading Treeの一部ではありますが、独立したシリーズです。

Oxford University Pressには複数のフォニックス教材があるのですが、そのうちの一つのシリーズFloppy’s Phonicsのみが英国教育省認定のフォニックス教材です。

Floppy’s Phonicsは、Ofstedの訪問査察変更にかんがみて2020年にアップデートされ、アクティビティブックが刷新されました。

ちなみにアクティビティブックは生徒用のFloppy’s Phonicsの教科書Sounds and Lettersのレベルにマッチしたいわば練習帳で、1から5までの用意があります。

そっけない白黒冊子なのですが、のちに説明する教師用のマニュアルのTeaching Handbooksの一部の演習(Cumulative textsなど)も収録されています。

教員用マニュアルのCumulative textsは、教科書Sounds and Lettersで学習した音素(phoneme)と書記素(grapheme)からなる典型的な例文の理解を促す内容で、児童生徒にはなかなか手ごたえのある演習になっています。

Oxford University Pressの複数のフォニック教材

Floppy’s Phonics以外の2つのフォニックス教材

OUP (Oxford University Press)は、フォニックス教材として英国教育省認定教材のFloppy’s Phonics以外にもいくつも提供しています。

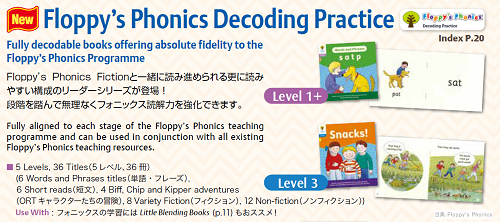

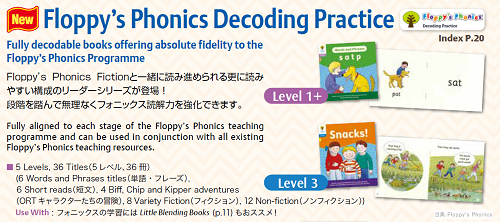

そのうちの一つ、Floppy’s Phonics Decoding Practiceは、Floppy’s Phonics導入の足掛かりとして用意されています。

初心者に寄り添ったFloppy’s Phonics Decoding Practiceにくわえて、オックスフォード社は、英国教育省認定教材のFloppy’s Phonicsのレベルアップバージョンとして、Biff, Chip and Kipper Decode and Developシリーズも提供しています。

“Oxford Phonics World”はアメリカ英語がターゲットのテキストシリーズ

OUPの教材はたくさんあるのでなかなか全体像を把握しづらいのですが、複数のフォニックス教材があることに加えて、未就学児・小学生向けの教材シリーズとして日本ではOxford Phonics Worldが広く普及しています。

Oxford Phonics Worldは、児童生徒向けの英語スクール等で採用されていることも多いので、目にする機会があるかもしれません。

Oxford Phonic Worldは、Floppy’s Phonics Decoding PracticeやFloppy’s Phonics、Biff, Chip and Kipper Decode and Developのシリーズとはまったく別のテキストシリーズで、英国教育省認定教材ではありません。

扱う音素は44で今回ご紹介するFloppy’s Phonicsと同じ音素数ではありますが、アメリカ英語がターゲットのシリーズです。

つまり、アブクドの順番に学習するスタイルで、アナリティック・フォニックスと呼ばれるライミング(韻)で、sad, dad, bad, madのように単語の後ろの母音と子音や、アリタレーションと呼ばれる頭韻で、map, mop, mother, milkなどに注目させる内容です。

日本のOxford University Pressが推すデコーダブル本

少し分かりづらいのですが、日本のOUPの児童生徒向け教材カタログに掲載されている『フォニックス』と謳われている本は、ほぼデコーダブル系の本です。児童生徒向け教材カタログはこちらのGeneral/参考資料からダウンロードできます。

英国教育省認定教材Floppy’s Phonicsのメインの教材である生徒向け教科書のSounds and Lettersは、日本のOUPのカタログの掲載はなく、オンラインショップサイトのみで扱っています。Sounds and Lettersについてはのちほどご説明しますが、ここでは日本のOUPの児童生徒向け教材カタログに載っているデコーダブル本についてふれます。

Oxford University Pressが無料で音声提供

以前はCDでの音声提供でした、Phonics系ふくめて無料で音声配信されるようになりました。登録すればAudioの右上の「音声リストへ」でプルダウンでどの本のどのレベルかを選んで聴けます。(ただし、テキストはありません)

Floppy’s Phonicsのデコーダブル本:Floppy’s Phonics Fiction

Floppy’s Phonics Fictionは、英国教育省認定教材のFloppy’s Phonicsのデコーダブル系の本です。

日本のカタログに詳しい説明が載っているように、Floppy’s Phonics Finctionは既習のフォニックスを定着させるための工夫が満載で、英国教育省認定教材なので本文のほぼ100%がフォニックスルールにのっとっていることがウリです。Floppy’s Phonics Fictionは、5レベル5パック各6冊入りで合計30冊用意されています。

音声については、Oxford Univertisy Press社から無料配信されるようになりました。イギリス英語が聴けます。

以前のFloppy’s Phonics FictionのCD付バージョンはなぜかアメリカ英語になっているので、購入された方はご注意。

Biff, Chip and Kipper Decode and Developシリーズのデコーダブル本

日本のOUPの児童生徒向け教材カタログのDecode and DevelopはBiff, Chip and Kipper Decode and Developシリーズのデコーダブル本になります。

Floppy’s Phonicsの学習が終わって次に取り組むと良いとされているBiff, Chip and Kipper Decode and Developシリーズのデコーダブル本には、10レべル19パック(各6冊)で114冊が用意されています。このシリーズは、本文の約60%がフォニックスのルールに従った単語で書かれていて、ORTに進む前に読むと最適と謳われています。

Decode and Developの音源は以前はCDが販売されていましたが、順次廃盤となり現在は上記でご案内したように、こちらのサイトに登録して無料で聞くことが可能です。

サイトの音声にアクセスすると一瞬本のタイトルは映るのですが、音声が流れる間は画面は真っ暗になるので、お手元にデコーダブル本を用意して聞いてくださいね。

Floppy’sPhonics Decoding Practiceのデコーダブル本

Biff, Chip and Kipper Decode and Developシリーズ同様、日本のOUPのカタログのFloppy’sPhonics Decoding Practiceは、Floppy’s Phonics Decoding Practiceシリーズのデコーダブル本です。

習ったばかりのフォニックスを用いてすぐ読める簡単なFloppy’s Phonics Decoding Practiceが5レベル36冊が用意されています。

こちらも上記でご案内したように音声が無料で配信されているので登録すると聴けます。

Oxford University Pressが推すデコーダブル本学習のお勧め順

英国教育省の推すFull SSP (Systematic Synthetic Phonics)では、保護者の方に子どものフォニックス学習のフォローアップしてもらうために、今学習している音素を親御さんともシェアする、デコーダブル系の本(デコーダブル・ブックdecodable books)を家庭に持ち帰らせて復習して定着させるなど積極的に保護者を巻き込む提案をしています。

子どもたちが持ち帰ることになるデコーダブル本のサイズですが、写真の左側の本(表紙が”The Dog Tag”)は英国教育省認定のFloppy’s Phonics Finctionシリーズで、右側の小さめの本(表紙が”Just for Mum”)がFloppy’s Phonics Finctionの次に読むと良いとされているDecode and Developシリーズです。

少しサイズが違いますね。

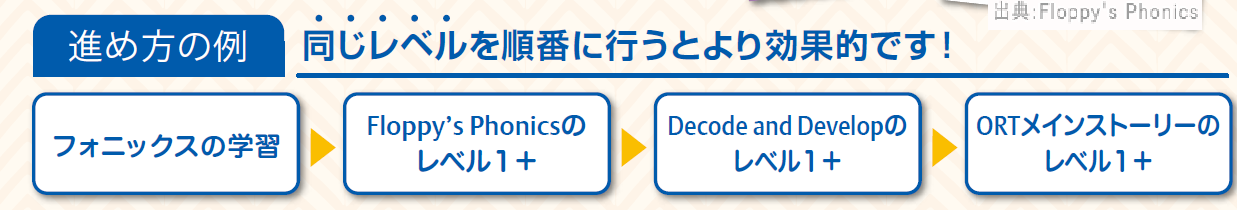

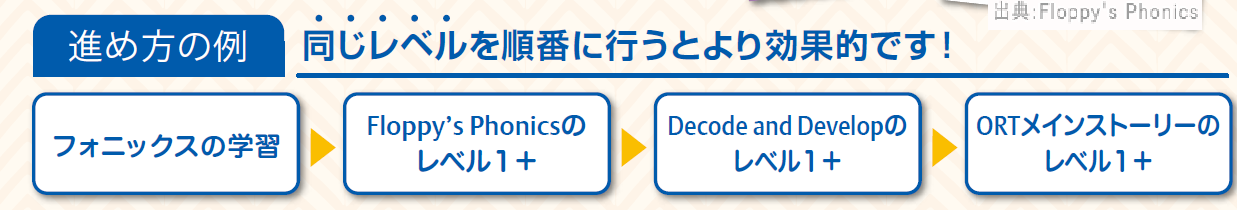

デコーダブル本の使い方は、日本のOUPのカタログによると、Floppy’s Phonics の次にDecode and Developへ進むとスムーズにORT (Oxford Reading Tree)シリーズに取り組めると勧めています。

Oxford University PressはFloppy’s Phonics Non-Fictionも提供

日本のOUPにはFloppy’s PhonicsのFiction版のデコーダブル本の用意しかありませんが、英国のOxford University PressのオンラインショップサイトではFloppy’s Phonics Non-Fictionも扱っています。

こちらの音声は日本のOxford University Press社の無料音声配信では聴けません。

Floppy’s Phonics Non-Finctionのページの一番下から少し古い表ですが2017年版のFinctionとNon-Fictionの表(Structure Chart)もダウンロードできるのでアクセスしてみてくださいね。

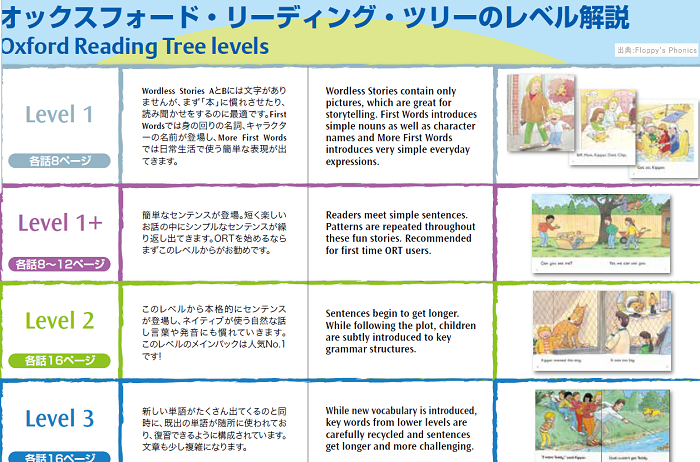

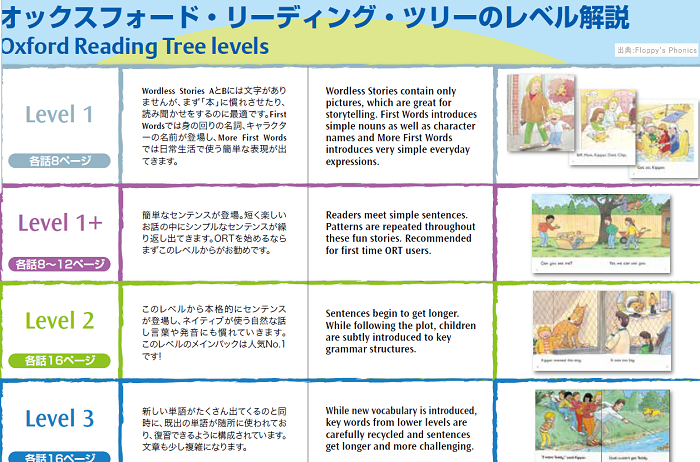

Floppy’s Phonicsは「オックスフォードレベル」と「フロッピーズフェイズ」の2つでレベル分け

Oxford University Pressの定める「オックスフォードレベル」と”Stage”

OUPが独自の「オックスフォードレベル」を設定していることはよく知られています。日本のOUPのカタログには、Level 1からLevel 13までの内容とネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの児童生徒の想定年齢の記載があります。

膨大な量のOxford Reading Treeから適切な本を選ぶには、Level表の内容とお子さまの理解度をチェックして、無理なく学習を進めるのが良いとされています。

「オックスフォードレベル」はOUPの児童生徒向け教材に付つけられているので目安として便利ですね。

日本のOUPが「オックスフォードレベル」と表記している区分ですが、英国のOxford University Pressでは、同じ「オックスフォードレベル」をステージ(Stage)と記しています。

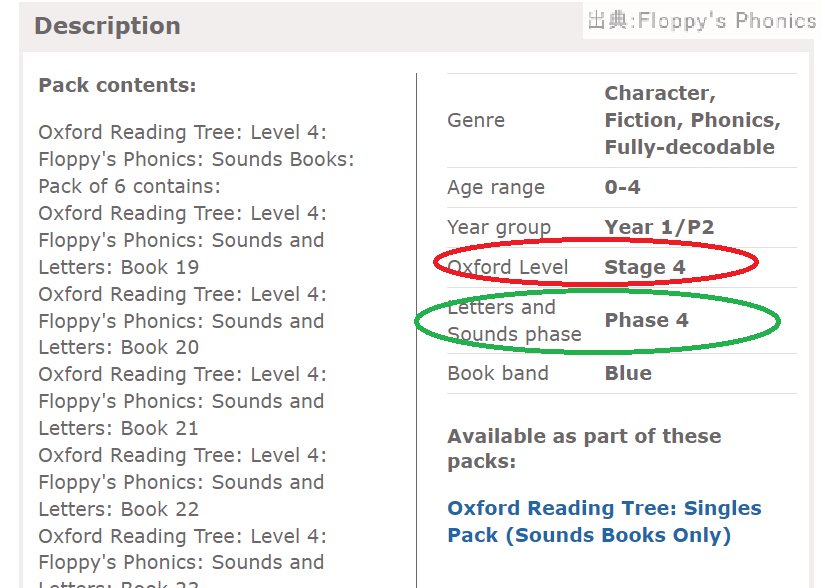

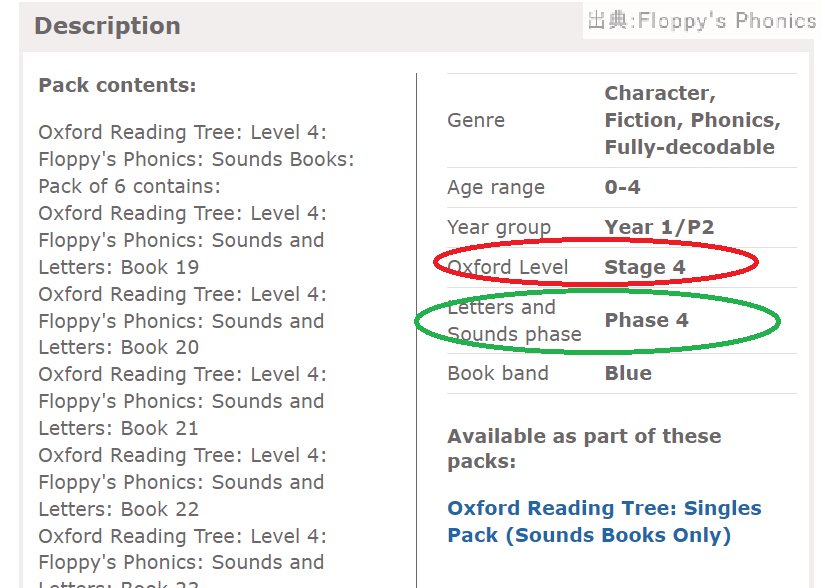

赤い丸で囲んだ箇所が英国のOxford University Pressが設定している”Oxford Level”で、ここで例としてあげたFloppy’s Phonicsの生徒用教科書である”Sounds and Letters”では、”Stage 4″と書かれています。

日本のOUPでは同じ本を「オックスフォードレベル4」と記載しています。

Floppy’s Phonicsの「フロッピーズ・フェイズ」

さきほどの赤い丸で囲まれた一行下の緑の丸の箇所をご覧ください。Floppy’s Phonicsの生徒用の教科書の”Sounds and Letters”では「オックスフォードレベル」とともにFloppy’s Phonics特有の「フロッピーズ・フェーズ」という呼び方も使われています。

同じOUPのテキストではありますが、なぜか英国教育省認定教材のFloppy’s Phonicsでは、Floppy’s Phase (フォロッピーズ・フェイズ)が別に定められているので、「オックスフォードレベル」のステージと「フロッピーズ・フェイス」の両方でレベル分けされているようです。ほぼ似通ったカテゴリー分けなのですが、英国教育省認定教材用に、OUP独自の”Oxford Level 1+(もしくはStage 1+)”を用いず、より分かりやすい区分にしているのかもしれません。

Synthetic Phonics3社比較表 (A4/1枚)のプレゼント

【Synthetic Phonics 3社年齢表】をご覧いただくと、Floppy’s Phonicsの欄にFloppy’s PhaseとOUPのLevelの両方が書いてあるので、それぞれのレベルがほぼ同じことはお分かりになるかと思います。(この表では日本のOUPの表記にならい、”Stage”ではなく”Level”を用いました。)

このファイルはダウンロードもできますので、よろしければ下のボタンからゲットしてくださいね。次のブログ記事の『英国教育省認定フォニックス:3社比較【深掘り編】』でもこの年齢比較表は使う予定です。

*【Synthetic Phonics 3社の年齢比較表】ご利用にあたってのお願い*【Synthetic Phonics 3社の年齢比較表】は著作権を放棄していません。第三者への転売・譲渡・Social media(SNS)・ネットまとめ記事などでの転載はご遠慮ください。

Floppy’s Phonicsは”Sounds and Letters”が基本教材

ここまでは主に日本のOUPのカタログに載っているデコーダブル系の本についてご紹介しましたが、ここではFloppy’s Phonicsの基本のテキスト”Sounds and Letters” についてご説明します。

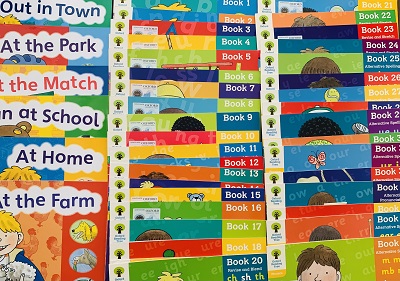

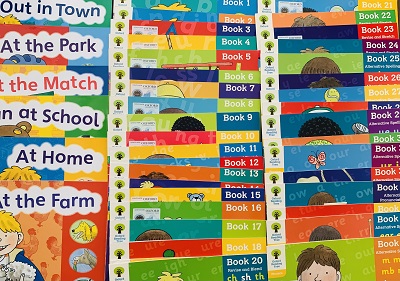

Sounds and Lettersの総数

Floppy’s Phonicsでは44の音素を学習するのですが、その際生徒用に配布もしくは貸与されるのが、こちらのペッラペラの冊子“Sounds and Letters”の36冊です。

36冊に加えて、フォニックスの音素を学ぶ前段階として、フォノロジカル・アウェアネス (Phonnological Awareness)専用の6冊が用意されているので、合計42冊の仕立てになっています。

フォニックスを学ぶ前の「音への気づき」をうながすPhonological Awarenessは2023年7月現在2種類発行されているので、そちらも購入すると合計48冊ということになります。

Sounds and Lettersの内容

フォノロジカル・アウェアネス学習用 Sounds and Lettersのサンプル

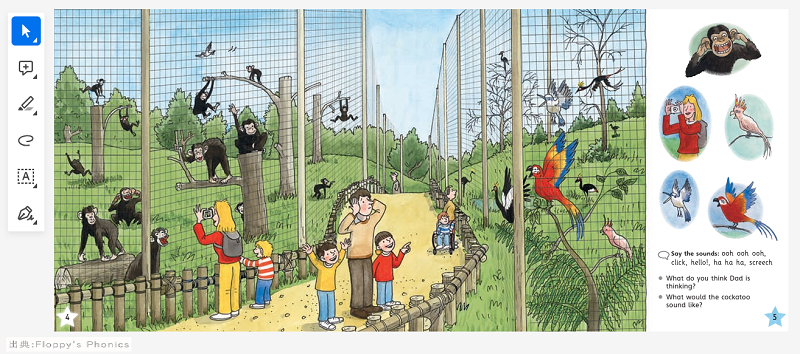

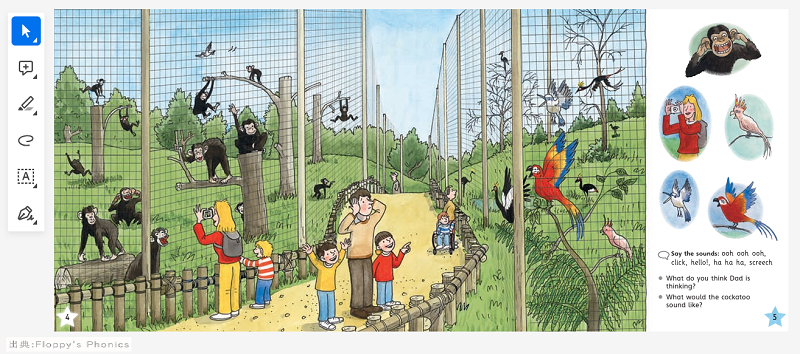

英国Oxford University Pressのオンラインサイトから”Sounds and Letters”の各レベルの内容が少しだけ見られます。

Floppy’s Phonicsのフォノロジカル・アウェアネス(Phonological Awareness)用のLevel 1 (Oxford Level Stage 1/Floppy’s Phonics Phase1)の販売ページを見てみましょう。

緑の丸をクリックすると教科書のサンプルページを開くことができます。

サンプルページでは、Oxford Reading TreeでおなじみのBiffのファミリーが動物園を訪れた絵が載っています。

絵を見ながら書かれている音を自分たちで言ってみるアクティビティや、お父さんがどう思っているかジェスチャーから想像する問掛け、また「cockatoo (豪州に分布する大形で騒がしい、色彩豊かな冠毛のあるオウム属の総称)はどんな声でなくかな?」と子どもに鳥の鳴き声のマネをするよう促しています。

フォノロジカル・アウェアネスのシリーズは、子どもの音への気づきを促す内容が充実しているのですが、非ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーには入念な事前準備が必要なアクティビティが多い印象です。

フォニックス学習用 Sounds and Lettersのサンプル

フォニックスのルールを学ぶLevel 2以降の教科書”Sounds and Letters”もサンプルページを見てみましょう。

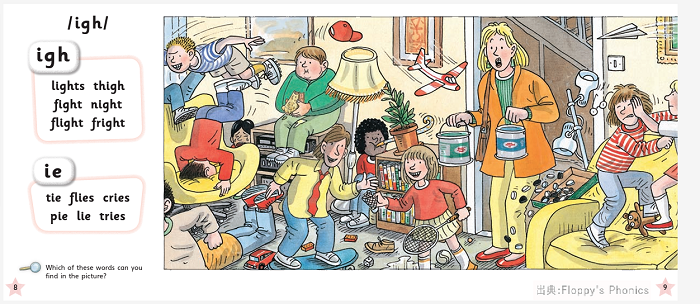

ここではLevel 4(Oxford Level Stage 4/Floppy’s Phonics Phase4)の販売ページを見てみましょう。

赤い丸の箇所をクリックすると”Sounds and Letters”の教科書のサンプルページが開きます。

このサンプルページではOxford Reading TreeでおなじみのBiffファミリーのパーティーの場面で同音異綴り(Alternatives)を探すアクティビティが載っています。

/ai/と聞こえる2種類の書記素(ighとie)をOxford Reading Treeの挿絵から探すのが授業目的の回です。

授業では単語を探して発音や説明をする必要があるので、非ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーにとってはやはり事前準備が必要ですね。

Sounds and Lettersの価格

“Sounds and Letters”の価格は、例えば最初にフォニックスを学ぶ6冊セット(対象年齢4歳~5歳でOxford Level 1+(もしくはStage 1+)/Floppy’s Phonics Phase 2)が英国のOxford University Pressのサイトで£25.50で販売されています。

同じセットが日本のOUPのサイトでは4,389円です。

ちなみに日本の洋書英語教材販売オンラインサイトでは、セールで3,511円でした。

Floppy’s Phonicsの教師用マニュアル

教員用マニュアル (Teaching Handbooks)

Floppy’s Phonicsでは44の音素を学習するのですが教師用のマニュアルによるとプラスアルファで50の音素を扱うと書かれています。

教員用のマニュアル(Teaching Handbooks)は日本のOUPのオンラインショップのサイトから入手可能です。

Level 1からLevel 3までとLevel 4-5に分かれた2種類の教師用マニュアル の用意があります。

授業のアイディア集やブレンディング、セグメンティング用の語彙などコピー配布が可能なアクティビティシートが大量に収録されています。

アクティビティブック改訂で少し触れたように、教員用マニュアルのCumulative textsの項目は Sounds and Lettersにのっとってターゲットとされる音素(phoneme)と書記素(grapheme)からなる典型的な文章が2つずつ提示されています。似た演習内容が先にご紹介したアクティビティブックにもあって子どもの音素と書記素の習得の確認に便利に使えそうです。

また、Grapheme and Picture Tiles for Homeと書かれたアルファベットとその音素からはじまる絵がペアになった素材はコピー配布ができるので、家庭との連携にも役立ちそうです。

教員用音声付素材(CD-ROM)とサブスク教材

教員用のCD-ROMは今は廃盤ですが、どんぐりばぁばはかなり前に購入していて、今でも使うことはできます。

学習対象の音素をふくんだSounds and Lettersの単語をよみあげるネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの音源が付いているのが主たる内容です。

現在は、年間£143(約25,740円)サブスクのソフトウエアに代わっていて、演習もできるようです。

サブスクのソフトウエアのサンプルはこちらのサイトに登録して確認できます。

Floppy’s Phonicsの特筆すべき教材

Floppy’s Phonicsが扱う44の音素の音声が無料でついている教材は少し見つけづらいのですが、実は3種類提供されています。

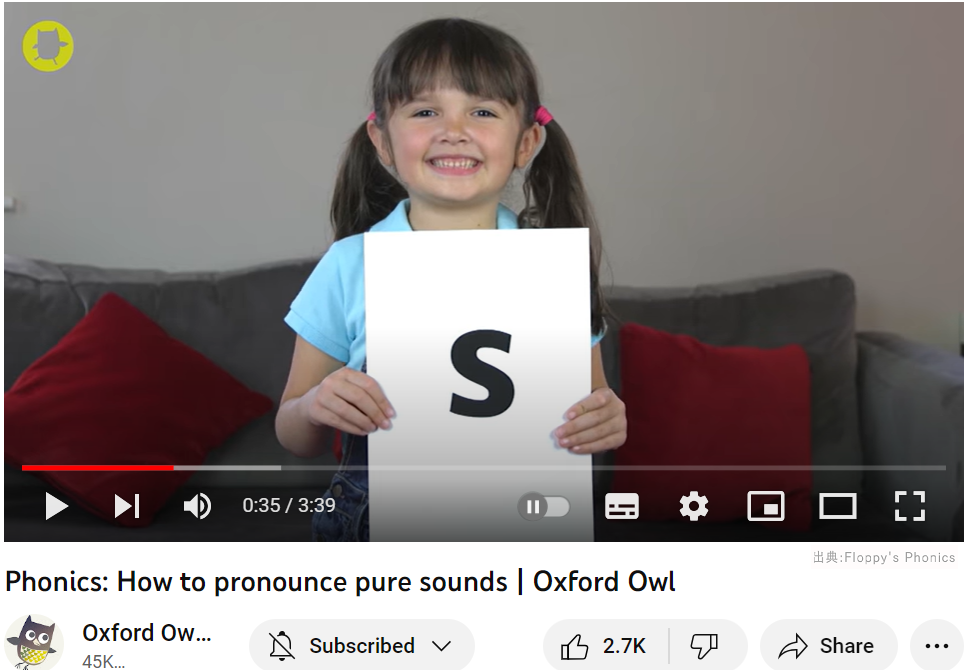

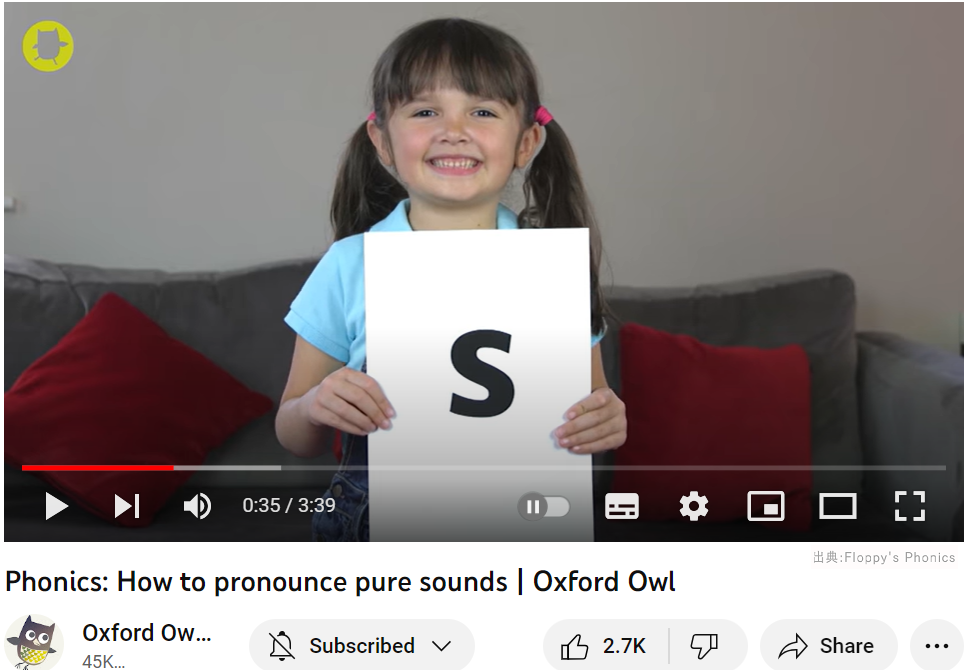

YouTube (Oxford Owl):子どもが発音する44の音素

一つ目は、小さい女の子が上手に発音している様子がOxford Owl-Learning at HomeのYouTube上にアップロードされています。

子どもにとっても音素の発話に仕方をイメージしやすく参考になるので小さなお子様がいらっしゃる方にはお勧めです。(36秒~3分18秒まで)

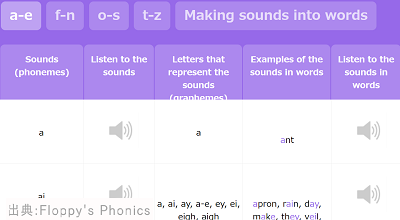

音声付の音素と語彙表

二つ目は、こちらの音声付きの表です。少し素人感が漂う作りではありますが、コンパクトに音素と語彙もまとまっているので便利に使えそうです。

ただし、右側から二番目の単語のコラムが全部表示されないのに音声だけ聞こえる箇所があったり、少し作りがおざなりではあります。

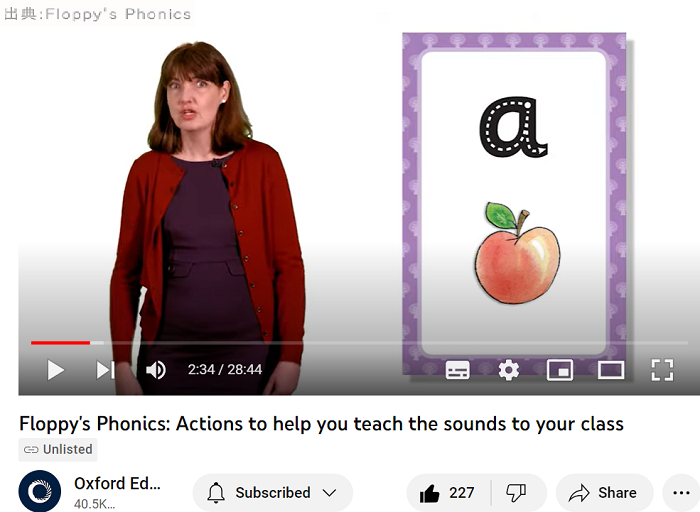

YouTube (Oxford Education):音素導入の方法

三つ目は、YouTube(Oxford Education)の映像です。

映像で「新規の音素を入れる時はそのKey Pictureを見せながら3回教員が言う。次にアクションを導入。最後に児童に3回言わせる」など具体的な指導例が紹介されています。

おうち英語の保護者の方にも役立ちそうですね。

Floppy’s Phonicsの家庭での復習教材

Floppy’s Phonicsの6つの学習ステップ

Jolly Phonics編やTwinkl Phonics編でも紹介したように、英国教育省の推すFull SSPは家庭でのフォニックス学習の復習やフォローも推奨していて、なかでもデコーダブル系の本の練習を勧めています。

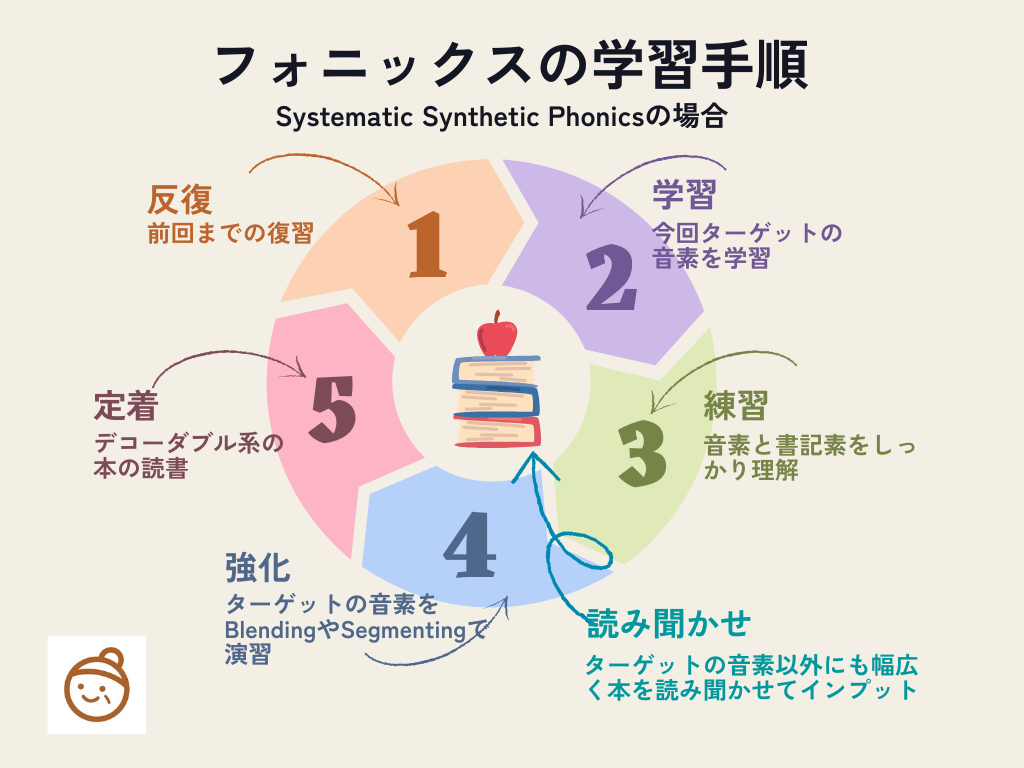

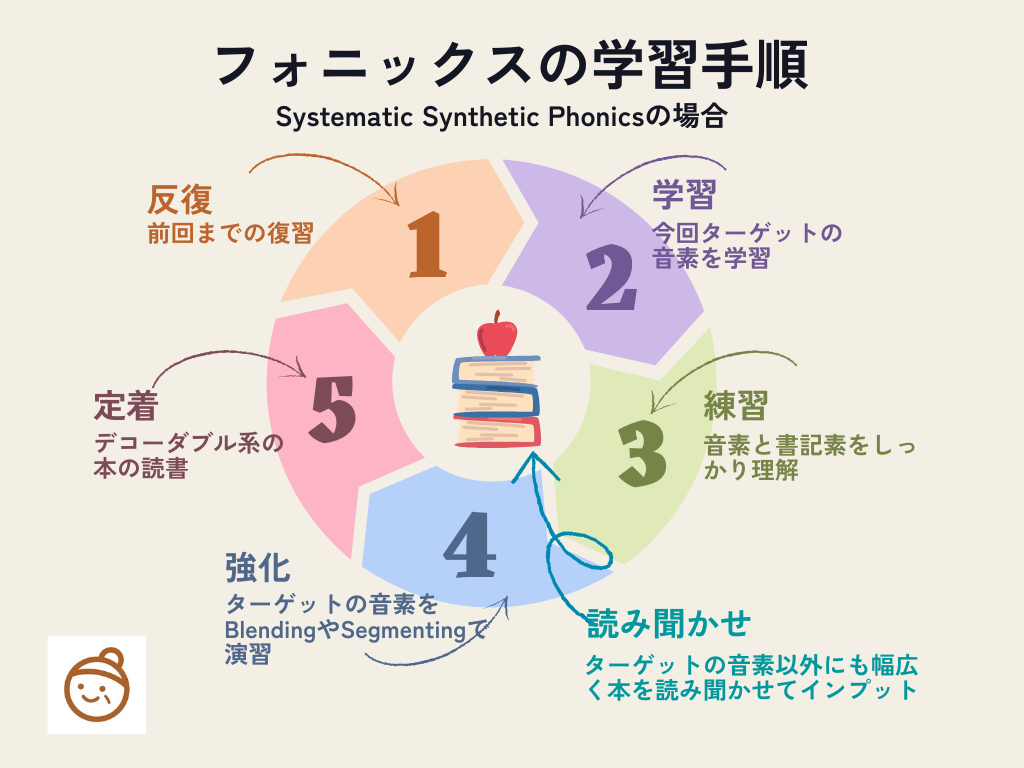

おさらいになりますが、一般的にSSP(Systematic Synthetic Phonics)の学習手順は、Full SSPの推すデコーダブル本を用いた読書も含めてこのような5つのステップを踏襲すると良いと考えられています。

しかし、Floppy’s Phonicsの学習にあたっては、6つのステップが提案されています。Full SSPの推す5つのステップとの違いは、3番目のPractice(練習)の後に4番目にApply(学習した内容をあてはめてみる)の作業が追加されていることです。

Applyの項目は具体的には、教員用マニュアルHandbookに載っているGrapheme and Picture Tiles for Homeと書かれたアルファベットとその音素からはじまる絵がペアになった素材を教室内で練習したり、各家庭へコピーを配布することで音素と書記をの学習の定着を促すステップのようです。

また、繰り返しになりますが、白黒のアクティビティブックにもこの演習は載っています。

Floppy’s Phonics以外の家庭学習用補助素材

保護者向けのサイト

Floppy’s Phonicsに特化した内容ではないのですが、Oxford Univertisy Pressのフォニックス関連のリソースに保護者もアクセスすることができます。

具体的には、保護者や子どものケアをされている方向けの解説(What is phonics?というブログ記事風)や、【特筆すべき教材】で紹介した少女が音素を読み上げるYouTubeやBlendingの方法なども紹介されています。

家庭学習用リーダーシリーズ “Read with Oxford”

日本のOUPのカタログにも掲載されているように、家庭学習用に作られたリーダーシリーズ”Read with Oxford“には、ORTシリーズのストーリーを基にした家庭用フォニクス練習シリーズの”Stories and Activities”や”Songbirds Phonics”のストーリーにのっとった”My Phonics Activity Book”もあります。

念のため、こちらは英国教育省認定教材ではありません。

ORT用リソースセンター

ご参考まで、OUPはリソースを提供しています。

Oxford Reading Tree関連のオーディオが聴けたり、Oxford Reading Treeの使い方ガイドが載っていたり便利なのですが、残念ながらFloppy’s Phonics関連ではないです。

Floppy’s Phonics のマジックeの呼び方

Oxford University PressではSplit digraphsと呼んでいて「以前はmagic eもしくはslient eと呼ばれていた」とOxford Owlの【教員研修】講座で説明されていました。

Floppy’s Phonicsのフォノロジカル・アウェアネス (Phonological Awareness)の扱い

Full SSPではフォノロジカル・アウェアネスがフォニックス習得には必要としていて、Floppy’s Phonicsの生徒用教科書Sounds and Lettersの最初のシリーズのLevel 1 (もしくはStage 1)がPhonological Awarenessに該当しています。

身体を使った音(拍手など)や楽器音などはサブスクのオンライン教材(もしくはすでに廃盤のCD-ROM)を使わないと聞くことは出来ないのですが、ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの教員であればLevel 1の紙教材を有効に使えそうです。

紙の教材のPhonological Awarenessでは、例えば公園など詳細な絵が描かれた本の横に、「言ってみましょう」とwhee! woof, stamp stompなどオノマトペ風の音が各ページに紹介されています。ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの教員ありきの教材ではありますが小さい子に音のマネを促すことで、次の段階のフォニックスにスムーズに進める準備ができます。

Floppy’s PhonicsのTricky Words

Floppy’s Phonicsとして教えているTricky Wordsは43個で以下のとおりです。

- Phase Two: the/to/I/no/go/into

- Phase Three: he/she/we/me/be/was/you/they/all/are/my/her

- Phase Four: said/have/like/so/do/some/come/were/there/little/one/when/what

- Phase Five: oh/their/people/Mr/Mir/looked/called/asked/could

今は入手が難しいHelpful Wordsとして大きなポスターがOUPから提供されていたので児童向け英会話教室なとで目にする機会があるかもしれません。

ポスターに掲載されている83語はかならずしもTricky Wordsとして教えている単語ではありません。

その他:Floppy’s Phonicsが提供する教員研修

指導者向けにOxford Owl上でFloppy’s Phonics Training Courseが3種類無料提供されていて、各講座の最終テストに8割合格すれば修了証も出ます。一つの講座内で次の章に移るごとに小テストの用意があってなかなか前に進めない造りでしっかり学習できます。

しかし、2016年に作られたこの教員研修向けビデオ講座は長く改訂されていない印象です。

たとえば、2021年3月に英国教育省が大きな改革を実施したことがまったく組み込まれていません。保守党が”Letters and Sounds“の介入への中止を決定、それ以降はデコーダブル系のテキストを用いたFull SSP Programme (Full Systematic Synthetic Phonics Programme)を使うよう指示した内容が、この講座のCourse 2には反映されていません。英国教育省認定のSynthetic Phonicsを提供する教育系出版社が最新情報を網羅していないのは、非常に残念です。

また、何年も使われている研修材料であるはずですが、”Alliteration is is”などの誤植が散見される点もいただけません。すでに絶版になっているThe Alphabetic Codeなどのポスターの詳細な説明があったり、同様にFloppy’s Phonics Onlineのサブスクに移行した絶版のCD-ROMの紹介をえんえんと解説しているのもいかにもおざなりな印象です。

とはいえ、フォニックス指導に取り組む教師向けのアドバイスは豊富で、例えばフォノロジカル・アウェアネス(Phonological Awareness)がフォニックスへの架け橋になるというユニットでは、「子どもたちと教室内や教室外に音探し(Sound Walk)をして、どんな音を見つけたか話したり、絵に描いたり、リストを作成したり、することが周囲の音(Environmental Sounds)への興味をかりたて、それがひいては聴く能力アップや音への気づきにつながる」として具体例も示しています。

「同じ音からはじまる(onset)単語のモノを教室内のコーナーに置く」という授業準備の方法や”Rhyming Soup Activity“と称して、「fox, boxなど韻を踏む語からなるモノを用意してナーサリーライムのPop Goes the Weaselの替え歌を作って歌いながらスープのように混ぜて」子どもたちに音素の学習の準備段階を提供する方法など、非常に具体的なアクティビティの提案が豊富で、経験が限られた教員には役立つ内容になっています。

このようなアクティビティのアイディアは、おうち英語の保護者も使えそうですね。

「Floppy’s Phonics編」のおわりに

ここまで辛抱強く読んでくださった賢明な読者の方はお気づきかと思いますが、今回のOUPの英国教育省認定教材Floppy’s Phonicsの紹介は、これまでのJolly Phonics編、Twinkl Phonics編とは違いあっさりした内容になっています。

どんぐりばぁばはOxford University Pressの複数の教科書を仕事で使ってはいるので、OUPに今回のフォニックスの件も問い合わせてみたのですが途中でやりとりが途絶えてしまい、結局インターネット上にあるごく一般的な情報と自費で購入済のテキストを参照した浅い内容になってしまいました。

念のため、ご紹介した教科書内容の画像はすべてOUPのサイトで公開されているものです。

OUPのウエブサイトのOxford Newsの2020年4月24日付けの【絵本読み聞かせ配信について】では、おうち英語でOxfordの教材を読むことも著作権に触れると警告文が載っていること、また同じ日付の【改正著作権法第35条に基づく授業の過程における著作物の利用について】によると教科書内容などの掲載にあたっては使用許諾をとる必要があることをふまえて、記事に貼っている画像は一部自費購入した教材の表紙以外はOUPのサイト上から得られる一般的な情報に限って載せています。

Jolly Phonics編、Twinkl Phonics編では、すべての内容をエキスパートにお目通り頂いて記事に仕立てていますのでおそらく間違いはないはずなのですが、今回のFloppy’s Phonics編はどんぐりばぁばの思い違いがある可能性も否めません。大変申し訳ございませんが、もし間違いがあればご指摘いただければありがたく存じます。

(念のため『Jolly, Twinkl & Floppy’s :3つのフォニックス比較』シリーズはPR案件ではございません。)

次回は『Jolly, Twinkl & Floppy’s :3つのフォニックス比較』の気になる項目をもう少し深掘りする予定です。