人気のフォニックスは発音が上手になるのですか?

フォニックスは実は発音を良くするツールではないのです。今回は英国教育省認定のフォニックスのうち日本でアクセスしやすい3つの教授法

・Jolly Phonics

・Twinkl Phonics

・Oxford University Press社のFloppy’s Phonics

を比較して解説します。

まずは【基礎知識編】としてフォニックスと子どもの読みや綴りの関係や英国教育省関連のお話をしていきますね。

1) 英国教育省認定のシンセティック・フォニックス(Synthetic Phonics)

フォニックスにはさまざまな教授法がありますが、今回比較するのは、2024年10月英国教育省から認定を受けた45のシンセティック・フォニックス*(Synthetic Phonics)のうち、日本からアクセスしやすいJolly Phonics、Twinkl PhonicsそしてOxford University Press社のFloppy’s Phonics (*註1)の3つの教授法です。(*2021年には46の教授法が認定されていたが、改編)

*註1:Oxford University Press社の人気の教材 “Oxford Phonics World” は英国教育省認定でないため、今回の比較の対象ではない。

多様なフォニックス

フォニックスは種類も豊富です。よく知られたシンセティック・フォニックス(Synthetic Phonics)とアナリティック・フォニックス(Analytic Phonics)の二つだけではなく、アナリティックに近いアナロジー・フォニックス(Analogy Phonics)や文脈から単語を推測するWhole-language系に寄ったエンベッディッド・フォニックス(Embedded Phonics)などさまざまな手法があります。

英語圏でも、国や州によってどのフォニックスを採用するかの判断は異なっています。なかでも米国は州によって教育内容がかなり違います。シンセティック・フォニックスを採用しているところもあれば、アナリティック・フォニックスとのミックスを良しとしているところもあります。

市販のアプリも、さまざまなフォニックス・プログラムを提供しています。

たとえばクオリティーが高いことで知られるReading Eggs (本社は豪州シドニー)は、シンセティックとアナリティックのミックスですが、同社にはシンセティックだけを対象のFast Phonicsのアプリの用意もあります。

ただ一般的には、レッスンでもアプリでも、どのフォニックスの教授方法を採用しているか明記していることはほとんどありません。教授方法にはこだわらず、体系的なフォニックスであれば構わないという意見もよく聞きます。また複数のフォニックスを組み合わせる方が良いと主張される国内のインターナショナルスクールさんもあります。

いろいろ判断は分かれるところではありますが、このブログ記事では英国教育省認定のフォニックス(シンセティック・フォニックス)を取り上げています。理由は政府認定で質が担保されていることと、単にどんぐりばぁばがイギリスの教育制度に関心があるからで、数あるフォニックスの中でシンセティック・フォニックスがもっとも優れた手法と勧めているわけではないことをご理解いただければと思います。

システマティックなフォニックスが2023年現在は人気

さて、フォニックスのさまざまはさておき、2023年7月現在フォニックス界では、「システマティック(systematic) にphonicsの内容を網羅している」フォニックスを学ぶことが望ましいとされています。

systematic phonicsの訳語は「体系的な指導方法(アプローチ)をとるフォニックス」となりますが、「体系的」という中身についてはここでは深掘りしないため、そのままの「システマティックなフォニックス」を用います。

ちなみに英国教育省はFull Systematic Synthetic Phonics 推しです。システマティック・シンセティック・フォニックスを略してSSPと英国では呼ばれているので、Full (完全な)Systematic Synthetic Phonicsを”Full SSP”と略してよく使われています。

一方、米国NRP(National Reading Panal)も「フォニックスはシンセティックであろうがアナリティックであろうが学習した児童の読みのレベルに有意差はないが、システマティック(systematic)であるべし」と主張しています。

英国教育省の推すFull SSP(完全なシステマティック・シンセティック・プログラム)

英国教育省のいうFull SSPプログラムとは、教育省のサイトによると「主要な小学校のレセプション(reception *註2)とキー・ステージ1(Key Stage 1 *註3)の子どもたちに、ナショナル・カリキュラム(*註4)が期待する水準まで、またはそれ以上に、SSPを教えるために必要なすべてを提供し、子どもたちが流暢な読者になるための十分なサポートを提供」するものだそうです。

*註2: レセプション(reception)は、4歳~5歳で、小学校1年生の前の年に同じ小学校の敷地内で教育をうける、いわば小学校0学年のようなイメージ。ほとんどの児童がそのまま小学校1年生に進学する。

*註3:キー・ステージ1 (Key Stage1)は、 小学校1年生と2年生で年齢は5歳~7歳の2年間を指す。

*註4 ここでいわれているナショナルカリキュラムは2013年に発行、2014年に一部改訂。これまで英国教育界のフォニックス系の指導指針となっていたのは2007年労働党ブレア政権が発行したLetters and Soundsであった。しかし、このLetters and Soundsに対して、現在の保守党政権は2021年3月以降教育省の介入を中止することを決定し、上記のFull SSPプログラムを推奨、英国の教育方針が大きく変更することになった。ナショナル・カリキュラムについてはこの記事の後半でも扱う予定。

システマティックなフォニックスの内容

次に、具体的にシステマティックなフォニックス(systematic phonics)が何であるかみていきましょう。

システマティックなフォニックスとは、基礎から高度な内容まで小さなステップを着実にのぼっていくイメージでフォニックスの各項目を習得するのと同時に、学習済の音素と書記素(1つの音素を書き表す文字の集合のことで/f/を表すf, ph, ghなどのこと)メインで書かれた本(いわゆるデコーダブル・リーダーズdecodable readers、デコーダブル・テキストdecodable textsもしくはデコーダブル・ブックと呼ばれる本)で読みを伸ばし綴りを定着させるフォニックスのことです。

システマティックなフォニックス(systematic phonics)が指す基礎というのは、いきなりフォニックス学習に取り組むのではなく、フォニックスの前段階として、「Phonological Awareness (フォノロジカル・アウェアネス)」を子どもに意識させることから始める必要があるというのが、今回取り上げるシステマティック(systematic)とされているSynthetic Phonics (Jolly Phonics, Floppy’s PhonicsとTwinkle Phonics)3つの教授法の共通点です。

学校だけではなく、保護者の方やお子様をケアされている方にも「今、子どもがフォニックスの何を学習しているか」の情報を随時シェアして、家庭でも復習に取り組み、デコータブルテキスト系の適切な本を一緒読むことも特徴の一つです。

システマティック・フォニックスの6つのポイント

英国教育省や米国NRPが推奨するシステマティック(systematic)とされるフォニックスは、以下の6点が網羅されている必要があります。フォニックスは「単に『アブクド』と音素を学んでハイおしまい!これで英語はペッラぺラ」という簡単なシステムではなく、長く苦しい習得の道のりを行きつ戻りつ、しかも適切なデコーダブル系の本にも取り組んで定着させる、かなり地味な学習方法なのです。

フォニックスは日頃から英語に親しんでいるネイティブ・イングリッシュ・スピーカーのお子様方でさえ、長い期間をかけて身につける「読み」と「綴り」の方法と知るとなんだかくらくらしますね。

- フォニックスに取り掛かる前に英語の音に親しむフォノロジカル・アウェアネス(phonological awareness)の段階が用意されていて児童に「音」への気づきを促す。

- フォニックスの音素(教授法によって42ないし44)を基礎から段階を踏んで少しずつ高度な内容を学習するシステムである。

- あらたに学習する音素・書記素に取り組む前に必ず復習して習得度合を確認する。

- 学んだ音素と書記素で主として書かれたデコーダブル系の本(デコーダブル・リーダーズdecodable readers、デコーダブル・ブックdecodable books、デコーダブル・テキストdecodable textsと呼ばれる本)を読むことで確実に定着させ、読みと綴りへの橋渡しをする。

- 学校だけでなく、保護者や子どもをケアされている方にも情報を共有して、家庭での復習を促す。

- (英国においては)4歳から6歳の子どもたちに対して、ナショナル・カリキュラムが期待する水準まで、またはそれ以上に、SSPを教えるために必要なすべてを提供し、子どもたちが流暢な読み手になるための十分なサポートを提供している。

英国のシステマティック・シンセティック・フォニックスをめぐる2つの動き

英国では教育施設とご家庭が連携してシステマティックなシンセティック・フォニックス(Systematic Synthetic Phonics=SSP)の学習に取り組んでいますが、Full SSPに関連する英国の二つの動きに着目してみましょう。

Ofstedの訪問査察

一つは、1992年に設立されたOfsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) なる英国教育水準監査局が、2019年から教育施設に対して教育内容の厳格な訪問査察を始めたことです。訪問査察ではフォニックスも対象になっています。

査察官は英国教育省の主張するFull SSP の内容と実施状況も訪問査察の対象にしているため、該当の教育施設はフォニックスにも前向きに取り組む必要があります。

Ofstedの査察項目は公開されているため、各教育機関および教育機関にリソースを提供している教育系の企業は、いずれもこの2019年からの訪問査察に対応して内容を刷新しています。今回対象にしているJolly Phonicsも、Twinkl社も、Oxford University Press社も、素材の変更や改訂についてブログやウエブサイトなどで発信しています。

Ofstedの訪問査察の結果は各校のレーティングにも反映されて、公式サイトからポストコード等入れると近場の教育機関のレーティングが一般人も簡単に見られるため、イギリスでは学校選択にOfstedのウエブサイトはよく利用されています。

小学校以降だけでなく、レセプション(Reception)と呼ばれる小学校入学直前の教育システムやそれ以前に通うナーサリーやプレスクールなどの査察結果も載っています。

Ofstedの評価次第では入学予定者の増減に影響があるかもしれないので、教育機関は気がぬけません。

英国の小学校1年生(5歳児)の全児童が受けるPhonics Screening Check

フォニックスをめぐる二つ目の動きは、小学校1年生を対象にした全国規模の大きな取り組みで、小学校1年生(5歳)の全児童を対象に、フォニックスの理解をチェックするPhonics Screening Checkが実施されることです。

教育施設側はこのチェックを、フォニックスの理解が不十分な児童の洗い出しとフォローアップのサポートの準備のために利用しています。

保護者やお子様をケアされている方にとっても、このチェックがあることで、フォニックスは真剣に取り組むべき課題の一つと認識されるようになっているのかもしれません。

このチェックは想像よりずっと厳格です。英国教育省がY1 Phonics Screenig Check Training Videoをアップロードしてその様子をシェアしています。また、厳密な評価方法も載っていて評価基準も公けにされています。

エイリアンが話す想定の非実在語(Pseudo-words)

チェックの中では、子ども達は「実在語」と「非実在語 (Pseudo-words)」を与えられて、ひと通り基礎的な音素や書記素を学んだ小学校1年生 (5歳)であれば読めるはずであると発音を促されます。

「実在語」の方は知っていれば読み方があやふやでも読めてしまうため、「非実在語」(Pseudo-words)もチェックにはよく使われています。

現実には存在しない語「非実在語 (Pseudo-words)」のカードの多くは、子どもがシチュエーションを理解しやすいように「宇宙人が話す単語というイメージ」に仕立てられていて、愛くるしいエイリアンの絵が字の横に付いていることが多いようです。

おおもとの英国教育省もまたサンプルとして可愛いエイリアンの絵柄付のカードをPDFで提供しています。

シンセティック・フォニックスのTwinkl Phonicsが提供しているUdemyの教員向け研修ビデオでも「この言葉は実在する?(real)」「意味不明な言葉?(nonsence words)」と繰り返し子どもに問いかけて、Friendly-Alien(友好的なエイリアン)の絵のついたナンセンス語の素材を練習に使っている様子が映し出されていました。

このチェックは合否が目的ではなく、チェックによって理解が不十分だと分かった場合にはシステマティック・シンセティック・フォニックスのシステムにのっとってフォローアップのサポートを提供するためのものです。

システマティックなシンセティック・フォニックスが注目される更なる理由:デコーダブル系の本

デコーダブル系の本の導入が「読みと綴り」の定着につながる

システマティックなフォニックス(systematic phonics)が大事ということは分かってきましたが、ではなぜシンセティック・フォニックス (Synthetic Phonics)を英国教育省が推すのか、理由が今一歩腑に落ちない方も多いかと思います。

確かに、音素の習得とその復習に関してはどのフォニックスでもそれほど違いが感じられないでしょう。

しかし、学んだ音素と書記素を主として用いてストーリーに仕立てた本を学校と家庭で読み進める際には、シンセティック・フォニックス(Synthetic Phonics)が小さな子どもには使いやすいことがポイントになっています。

ちなみに、デコーダブル系の本の名称は各社異なっていて、Jolly Phonicsではデコーダブル・リーダーズdecodable readers、Floppy’s Phonicsのデコーダブル・ブックdecodable booksないしTwinkl Phonicsのデコーダブル・テキストdecodable textsと呼んでいます。

従来から「フォニックスは音素の習得に最適」という点は広く知られていましたが、最近は「フォニックスは単なる音素の習得にとどまらず、読みと綴りにつながるツール。ひいては、フォニックスの定着には学習した音素と書記素メインで作られた本を読むことが必要」という考えが、英国教育省の方針もあってイギリスの教育現場では定着しています。

2023年7月現在、Jolly Phonicsでもデコーダブル・リーダーズ(decodable readers)の解説ウエビナーをYouTubeで提供していますし、米国の教育系サイトでもデコーダブル系の書籍の販売のための宣伝ウエビナーが頻繁に催されていたり、フォニックスで学習した音素を定着させて読みと綴りに発展させる手段として、デコーダブル系の本の重要性が英米で再認識されはじめています。

そうして、ここがポイントなのですが、そもそもこのデコーダブル系の本の作られ方が、システマティック・フォニックス人気を確固としたものにしています。

デコーダブル系の本の作られ方と選び方がポイント

デコーダブル系の本は学習済の音素と書記素メインで作る必要があります。そのため、いわゆるアブクド読みで学ぶと、abcdefの文字で作ることが出来る一番簡単なCVC単語(子音・母音・子音からなる単語)は、 bad, fad, fed, bed, cad, cab, fabなど小さな子ども達になじみが薄い語彙になってしまいます。

それに対して、英国教育省認定のSynthetic Phonicsの教授方法が採用する「子どもの読む絵本に出現頻度が高い文字」を分析してその順に習得させる方式であれば、デコーダブル・テキストの作成に使える語彙がフォニックスの学習をはじめたばかりの初期のレベルからかなり多くなるので、アブクド読みよりも制限がかからず単語を使えて、魅力的な内容の本が作れることになります。

デコーダブル系の本は学校だけでなく、保護者の方やお子様をケアされている方も手にされるので、子どもにアピールする内容を周りの大人も一緒に読めるのは楽しいですね。

具体的にどのような音素が最初の段階で学習されるかですが、Jolly PhonicsとTwinkl PhonicsとFloppy’s Phonicsの各社の提案は非常に似通っています。以下は最初に学ぶ音素です。

- Jolly Phonics: Group1で学ぶ文字と音素はsatipn

- Twinkl Phonics:Level 2で学ぶ文字と音素はsatpin

- Floppy’s Phonics:Phase 2のLevel 1+で学ぶ文字と音素はsatp

これらの文字の選択から作れる語彙はsat, tip, pin, nip, tan, tin, sip, patなど子どもになじみの単語が多いので、デコーダブル系の本に取り組む子どもたちは読めることで達成感も得られるようです。

デコーダブル系の本を家庭で取り組む際に重要なポイント

さてここで注意すべきは、デコーダブル系を読む子どもは「スラスラ読んでいても実は内容をぜんぜん理解していないことがある」ことです。

この点はJolly Phonicsのウエビナーで指摘されていただけではなく、多読系の英語教育で実績のある多読アカデミアのお教室でも繰り返し強調されているポイントです。

保護者や子どものケアに携わる方は「スラスラ読める」ことが一番重要と考えがちです。以前無料フォニックスZOOMセミナーをした時も「スラスラ英語を読んでいる同じような年齢の子どもの映像をTwitter上で観ると焦りを感じる」とおっしゃっていた保護者の方が何人もいらっしゃいました。

しかし重要なのはスラスラ読めるかどうかよりも、表面的にさらりと読んでしまっていないかを確認することなのです。時には、しっかり内容を理解しているか、立ち止まって子どもに尋ねて保護者と楽しくお話することも必要ですね。

子どもが音読できるかを焦らないことと、読めるようになってもどんどん先に進まず行きつ戻りつゆっくりと着実に定着させるという周りの大人の心持ちが、おうち英語にフォニックスを導入する際の実は大事なポイントかもしれません。

また、デコーダブル系の本を子どもと読む時には、「子どもがその本の内容(音素や書記素を)を習っているか」をチェックすることが望ましいと言われています。なぜなら、「習っている音素と書記素(1つの音素を書き表す文字の集合体のこと。例えば/f/を荒らさるf, ph, ghなど)メインで書いてある本」こそがデコーダブル系の補助教材の本の神髄だからです。

言い換えれば、Jolly Phonicsを学校で習っている子がデコーダブル系の本を読む時は、Jollyの提供するデコーダブル・リーダーズ(Decodable Readers)がもっともカリキュラムに沿っていることになります。

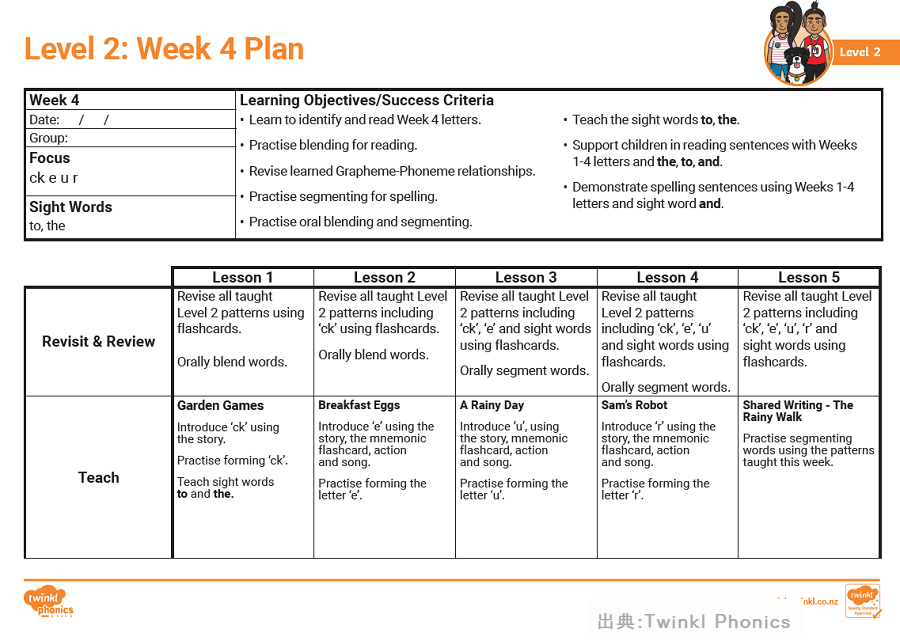

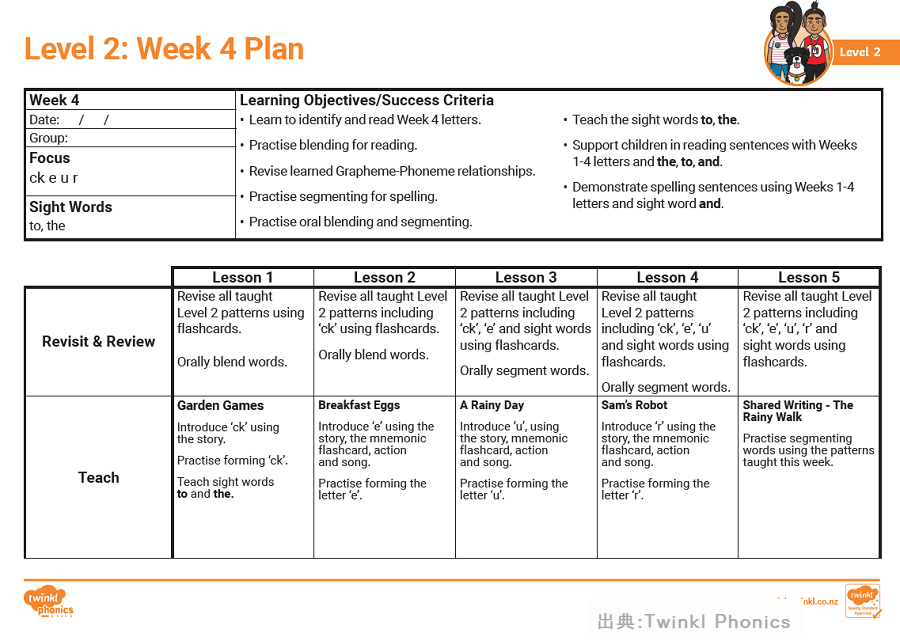

また、Twinkl Phonicsであればその課程にそっているデコーダブル・テキスト(Decodable Texts)のMinibookシリーズなどが最適ということになります。

同様に、Floppy’s Phonicsを学習中の子は、Oxford University Pressの出版しているデコーダブル・ブック(Decodable Books)が内容をわざわざチェックする必要がなく使い勝手がいいのです。

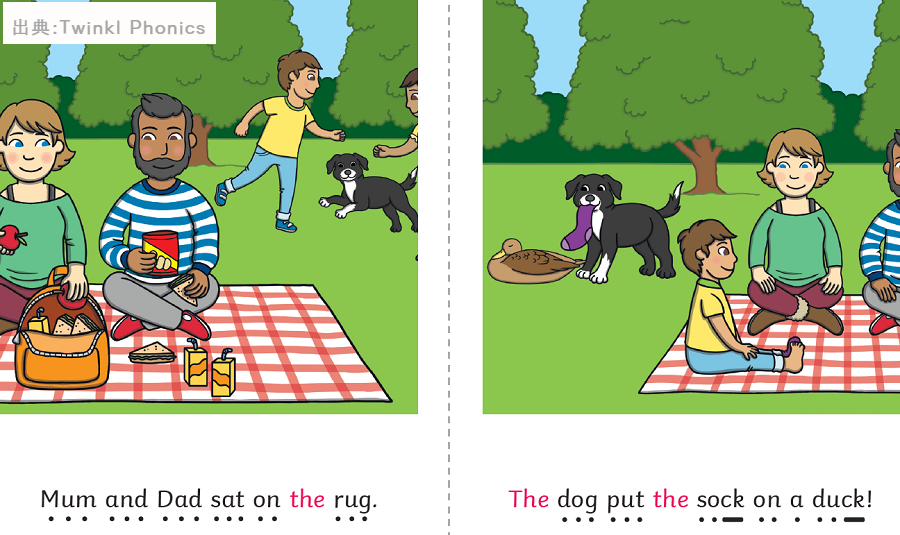

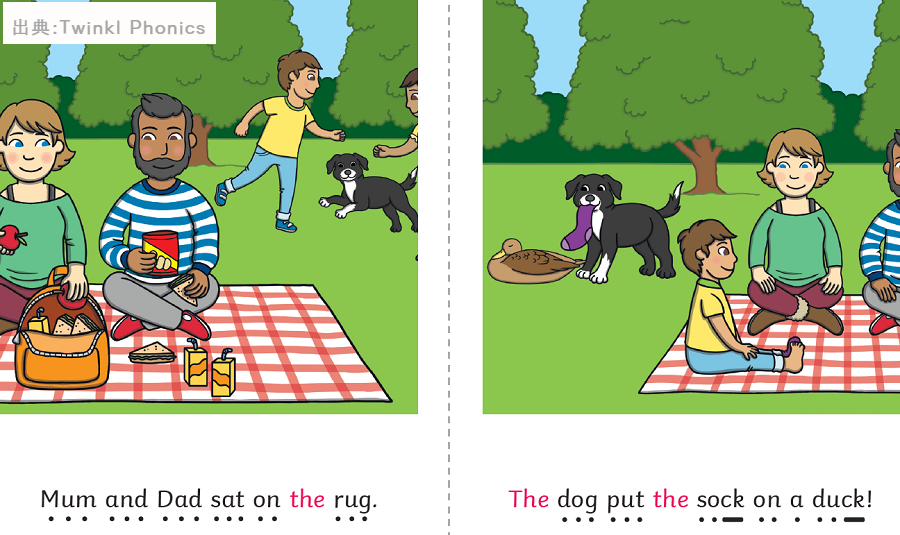

デコーダブル系の本の例ですが、たとえば緑の芝生の絵の本はTwinkl PhonicsのLevel 2のWeek 4 “The Sock Reading Minibook”の一部です。

Minibookの元になる「学習内容」は、表のLevel 2のWeek 4のレッスンプランを見ると、‘ck’がターゲットの音素なのでMinibookではsockが使われているのですね。

このように、教育施設で使われているフォニックスの学習内容にリンクしたデコーダブル系の本を読むことが、スムーズな音素と書記素の定着の助けになると考えられています。

もちろん、フォニックス各社のデコーダブル系の本でなくとも、今はリアルな書籍でもネット上にもたくさんのデコーダブル系の本があって簡単に手に入ります。選ぶ時は、お子様が学習している音素と書記素をチェックした上で一緒に読むのが良いかもしれませんね。

しかし、お子様が学校でフォニックスのどの音素をどんな文字で学んでいるのかを毎週チェックするのは、実際にはとても面倒なものです。先にご紹介したJolly Phonicsのウエビナーで、「学校で習っているPhonicsと、家庭で教えているPhonicsが違う場合は気を付けて」と注意喚起していたのは、音素の紹介の順序がPhonicsの教授方法によって若干違うことを意外と保護者の方はご存じないからかもしれないです。

Full SSPとナショナル・カリキュラムの意外な点

さて、英国教育省認定のシステマティック・シンセティック・フォニックス(SSP)を理解するにあたり、日本の教育制度になじんだ者にとって意外に感じるポイントをご紹介します。

カリキュラムの半分は学校・教員の自由裁量で決めてOK

英国教育省認定の3つのFull SSPであるJolly PhonicsとTwinkl Phonics、Floppy’s Phonicsですが、「どの項目に焦点をあてるのか」「どの順番で何をどう導入するのか」は実は各社に裁量が任されています。想像よりもずっと各社のポリシーが反映された内容になっています。

この自由裁量は、ナショナル・カリキュラムそのもののシステムにも見ることがができます。実にナショナル・カリキュラムの50%あまりが各教育機関の裁量に任されているため(*註6)、どのシンセティック・フォニックスを採用するかも含めて自由に決めることができます。

*註6:新井浅浩、 藤井泰の論文のタイトルなどはブログ記事の最後に記載

ではなぜ英国教育省は半分ものカリキュラムを各教育機関の裁量にゆだねているかというと、前政権(労働党)が作ったカリキュラムを2013年(2014年さらに改訂)に保守党が大幅改訂するにあたって、保守党はPISA (国際比較テスト)の結果をふまえ英国児童生徒のテストの点数アップのために改訂したという事情を理解すると分かりやすいかもしれません。

言い換えれば、PISA (国際比較テスト)の点数をあげるために、まずは「子どもが何を学ぶのかを知識として明らかにするのが重要」(新井, p.3-4)であるとし、とりわけ英語・数学・理科については「ナショナル・カリキュラムにおいては知識の体系を示すことが大事」(同, p.3-4)と明言しています。

加えて、子どもたちをいかに動機づけるかに関しては、育成すべきスキルは教科によって異なるため、各学校・各教員にゆだねるというポリシーを示しています (同, p.3-5)。

そのため、ナショナル・カリキュラムが定めた残りの50%については各教育機関と教員の自由裁量になっていると研究者は指摘しています。

50%が各学校ないし教員の自由裁量となると、学校全体としての教育方針の設定、その実行などにある程度のチェック機能が必要とされることは容易に想像できます。先に述べたOfstedによる訪問査察の強化も、裏を返せば自由裁量があってこそということになりそうです。

フォニックスに関しては、小学校1年生(5歳)で英国の全児童を対象にフォニックスの理解をチェックするPhonics Screening Checkが実施されるので、チェックをクリアできることがフォニックス指導の目標になってはいます。

しかし、フォニクスで何をいつ教えるかについては各教育機関が自由に定めることができるため、各教育機関が英国教育省認定の46のフォニックスの中から自校にもっとも適切なシンセティック・フォニックスを採用するということになります。

この点は、英国教育省が細かい学習項目を定めた上で46のシンセティック・フォニックスを認定していると思いこんでいたため、意外なポイントでした。

とはいえ、次のブログ記事から始まる連載シリーズでも説明するように、復習の仕方や学習の進め方、デコーダブル系の補助教材の導入などの大枠については3つのフォニックスのシステムともそれほどの差はない印象です。

会話力を重視

もう一点、改訂されたナショナル・カリキュラムの中で際立つポイントは、「会話言語を重視」していることです。

これは英語(国語)の授業の中だけではなく、「会話言語」が子どもの認知発達や学習の到達度と関係が深いことがエキスパートから指摘されているからです(同, p.3-5)。

具体的には「会話言語」の発達は他教科(たとえば数学など)の学力達成にも貢献すること、また読みのスキルや読解にもつながるとしています。

この「読み」へ続く道のりは、フォニックスのような「音韻の意識」、「会話の語彙」の構築、文法や構文的知識の発達とも密接にかかわりがあるので、キー・ステージ1(レセプションと小学校1年生)だけで当然完結するわけではないと強調しています(同, p.3-8)。つまり、少なくとも小学校が終わるまでは続く長丁場ということになります。

シンセティック・フォニックス3社比較表(A4/2枚)をプレゼント

今回のブログ記事『シンセティック・フォニックス3社比較・基礎知識編』をここまでお読みいただきありがとうございました。

シンセティック・フォニックスでは基礎から上級まで段階を踏んで学習していくこと、それにはデコーダブル系の本の存在も重要なことはご理解頂けたと思います。

次回の記事からからいよいよ3社の概要について1社ずつJolly Phonics、Twinkl Phonics、そしてOxford University Press社のFloppy’s Phonicsの順番でご説明してまいります。

3社ともにシンセティック・フォニックスを採用しているのでカリキュラムは似てはいますが、意外に違う点もあります。

例えば、Jolly Phonics, Twinkl PhonicsそしてFloppy’s Phonicsでは、取り上げている音素の数は各教授法によって微妙に違います。ちなみに、Jolly Phonicsが42、Twinkl Phonicsが44(プラスアルファ入れて48)、Floppy’s Phonicsが44(プラスアルファ入れては50)で若干異なっています。

次回からの3社の概要説明の前に、Jolly Phonics、Twinkl PhonicsそしてFloppy’s Phonicsの簡単比較表で3社のイメージをつかんでいただければと思います。皆さまにアンケートで教えていただいた「フォニックスで知りたい項目」も入れて作りました。よろしければ下のダウンロードのボタンからPDFをゲットしてくださいね。(7月22日付けで訂正しました。申し訳ございません)

*【フォニックス3社比較表】ご利用にあたってのお願い*【フォニックス3社比較表】は著作権を放棄していません。第三者への転売・譲渡・Social media(SNS)・ネットまとめ記事などでの転載はご遠慮ください。

「基礎知識編」の終わりに

このブログ記事では、英国教育省認定Phonics 教材である3社(Jolly Phonics, Twinkl Phonics, Oxford University Press社のFloppy’s Phonics)のシステムの説明の前に、まずシンセティック・フォニックスの基礎知識や英国教育省のナショナル・カリキュラムのポイントをお伝えしました。

次の連載記事からは、Jolly Phonics、Twinkl Phonics、Floppy’s Phonicsの概要をお伝えします。最後にフォニックスのいくつかの項目に注目して3つの教授法を横断的に比較しようと思います。まだまだ長々と説明が続きますが、どうぞよろしくお願いします。

なおこのブログ記事および連載シリーズはPR案件ではございませんが、本記事の作成にあたり、Jolly Phonics様とTwinkl Phonics様の多大なお力添えを頂きここに感謝いたします。記事を執筆するにあたり、疑問や質問に答えていただくメールでのやりとりは2つのPhonicsの会社様あわせて100回以上になりました。また、記事の公開前には記載に間違いがないかチェックも丁寧にしていただき、大変お手間をお掛けいたしました。本当にありがとうございました。

最後に、ご参考まで今回引用した論文はこちらです。

新井浅浩、 藤井泰 「3章イギリスの教育課程」文部科学省国立教育政策研究所・JICA地球ひろば共同プロジェクト『グローバル化時代の国際教育のあり方国際比較調査』独立行政法人国際協力機構・地球ひろば株式会社・国際開発センター(IDCJ)p. 3-1~3-14、 2011年

湯澤 美紀、 山下 桂世子 『英国におけるSynthetic Phonicsの取組 : 英語学習導入期における教育実践の現状』ノートルダム清心女子大学紀要. 人間生活学・児童学・食品栄養学編 39巻1号 p.94-106、2015年

*なお、英国教育省 (Department of Education/略称DfE)は以前は英国教育技術省(Department of Education and Science)という名称で1995年に名称改訂しています。当ブログ内では記事によって両方の併記になっている場合があることをご了承ください。

(念のため『Jolly, Twinkl & Floppy’s :3つのフォニックス比較』シリーズはPR案件ではございません。)